在宅医療で行う、認知症の高齢者の支援

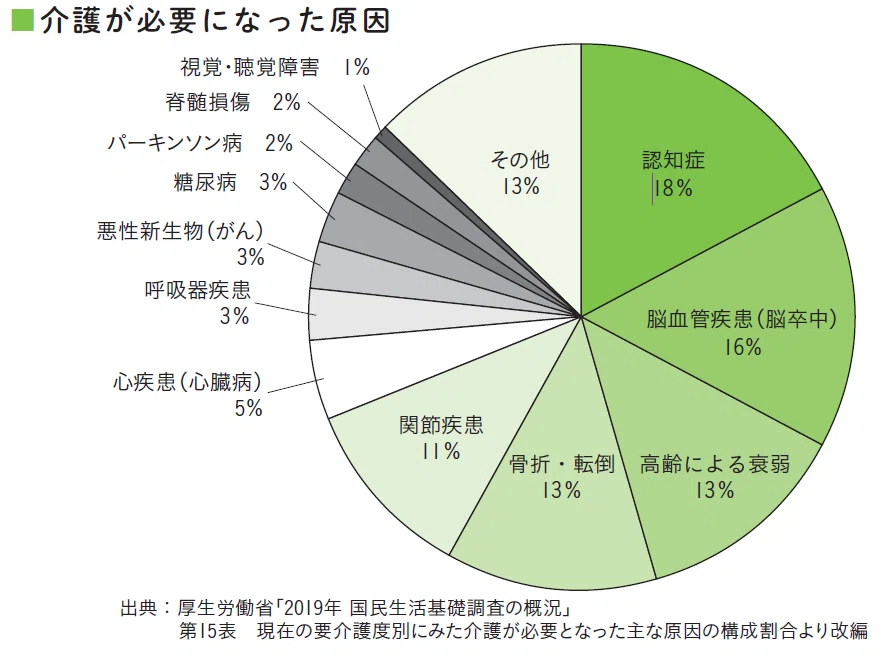

認知症を理由に、在宅医療を始めるケースは増えています。高齢者が要介護になる要因の第1位が認知症です。

大きな持病などがなく身体的には健康という人では、本人は認知症だと自覚できないことも多いと思います。

ただ本人も「何かおかしい」とは気づいていて、混乱や不安を抱えています。そこで周りが失敗を責める、本人の話を頭ごなしに否定するといった対応を続けていると、それによってますます混乱し、問題行動がひどくなることがあります。

大きな持病などがなく身体的には健康という人では、本人は認知症だと自覚できないことも多いと思います。

ただ本人も「何かおかしい」とは気づいていて、混乱や不安を抱えています。そこで周りが失敗を責める、本人の話を頭ごなしに否定するといった対応を続けていると、それによってますます混乱し、問題行動がひどくなることがあります。

また、家族の側がなかなか認知症という事実を受け入れられない例もあります。しっかり者できれい好きだった母親が変わってしまい、夫や息子、娘がそれを受け入れられずに叱り続ける。そうした家族間の葛藤が起こることもよくあります。

ただ、認知症の方を抱える家族が大変なのは事実です。認知症は症状の現れ方や進行の仕方も、人によってそれぞれです。生活が昼夜逆転し、夜中に興奮して騒ぐとか、徘徊が多くなって警察にたびたび保護される、家族や周りの人に暴言、暴力をぶつけるといった症状が出てくると、家族も疲弊してしまいます。

実は私の母親も、認知症の祖母の介護をしています。祖母が紙おむつをトイレに流してしまい、汚水が部屋にあふれた経験もあります。忍耐強く認知症の人の介護をされている方には頭が下がりますし、何かこれをすればいい、という手っ取り早い解決策があるわけもないことは理解しています。

それでも、認知症の症状が出てきて通院も介護サービスも嫌がるといった場合、在宅医療を検討することをおすすめします。

在宅であれば、患者さんの慣れた自宅へ医師や看護師、スタッフが行って話をしますから、病院に行くのに比べて患者さんのストレスを軽減できます。

認知症の人の在宅医療は、強い興奮などは薬で症状を緩和することもありますが、基本的には生活支援が中心になります。

認知症の人の困った症状にどう対応すればいいかを看護師・介護スタッフがアドバイスすることもできますし、家事が困難になっていればヘルパーが入ってサポートします。

またデイサービスやショートステイなどの介護保険サービスを利用し、介護をする家族が本人と離れる時間をもつことも大切です。家族だけで抱えていて疲労困憊してしまう前に、相談してください。

ただ、認知症の方を抱える家族が大変なのは事実です。認知症は症状の現れ方や進行の仕方も、人によってそれぞれです。生活が昼夜逆転し、夜中に興奮して騒ぐとか、徘徊が多くなって警察にたびたび保護される、家族や周りの人に暴言、暴力をぶつけるといった症状が出てくると、家族も疲弊してしまいます。

実は私の母親も、認知症の祖母の介護をしています。祖母が紙おむつをトイレに流してしまい、汚水が部屋にあふれた経験もあります。忍耐強く認知症の人の介護をされている方には頭が下がりますし、何かこれをすればいい、という手っ取り早い解決策があるわけもないことは理解しています。

それでも、認知症の症状が出てきて通院も介護サービスも嫌がるといった場合、在宅医療を検討することをおすすめします。

在宅であれば、患者さんの慣れた自宅へ医師や看護師、スタッフが行って話をしますから、病院に行くのに比べて患者さんのストレスを軽減できます。

認知症の人の在宅医療は、強い興奮などは薬で症状を緩和することもありますが、基本的には生活支援が中心になります。

認知症の人の困った症状にどう対応すればいいかを看護師・介護スタッフがアドバイスすることもできますし、家事が困難になっていればヘルパーが入ってサポートします。

またデイサービスやショートステイなどの介護保険サービスを利用し、介護をする家族が本人と離れる時間をもつことも大切です。家族だけで抱えていて疲労困憊してしまう前に、相談してください。

患者さんの生活に入り、支える「医療連携室」の役割

当クリニックでは、認知症やその他の理由でクリニックに相談に行くのも難しいというようなケースをサポートするため、「医療連携室」を設置しています。医療連携室のスタッフは、看護師などの有資格者で医療・介護の知識を持つ専門家です。

一般に、病院には医療ソーシャルワーカー(MSW)という職種があり、患者さんが転院・退院するときには、治療を引き継ぐ医療機関や施設を紹介しています。そのほか介護保険申請の方法を伝える、医療費負担が大きいときに相談にのるなど、病院の患者さんの治療・療養を支える活動をしています。

当クリニックの医療連携室は、こうした医療ソーシャルワーカーの業務だけでなく、さらに幅広い活動をしています。患者さんや家族から相談を受けるのはもちろん、地域のケアマネジャーや民生委員、地域包括支援センター、高齢者施設、病院など、さまざまな窓口からの依頼・相談を受け、患者さんや要介護の人を在宅医療や適切な支援につなげるのが医療連携室の役割です。

また在宅医療の医師や看護師、ケアマネジャー、介護スタッフといった多職種連携の鍵となるのが、この医療連携室のスタッフです。こうした専門職を指す一般名称はまだ存在しないのですが、あえて名称をつけるとすれば“在宅医療コーディネーター”という呼び方がしっくりくるように思います。

現状では「医療連携室」をもつ在宅医療クリニックは、まだ限られているかもしれません。しかし、患者さんや家族が安心して在宅医療を進める土台をつくるという意味で、医療連携室は非常に重要な役割を担っています。

在宅医療クリニックを選ぶ際には、医療連携室やそれに類する職種、窓口があるかどうかを、1つの目安にするのもいいと思います。

一般に、病院には医療ソーシャルワーカー(MSW)という職種があり、患者さんが転院・退院するときには、治療を引き継ぐ医療機関や施設を紹介しています。そのほか介護保険申請の方法を伝える、医療費負担が大きいときに相談にのるなど、病院の患者さんの治療・療養を支える活動をしています。

当クリニックの医療連携室は、こうした医療ソーシャルワーカーの業務だけでなく、さらに幅広い活動をしています。患者さんや家族から相談を受けるのはもちろん、地域のケアマネジャーや民生委員、地域包括支援センター、高齢者施設、病院など、さまざまな窓口からの依頼・相談を受け、患者さんや要介護の人を在宅医療や適切な支援につなげるのが医療連携室の役割です。

また在宅医療の医師や看護師、ケアマネジャー、介護スタッフといった多職種連携の鍵となるのが、この医療連携室のスタッフです。こうした専門職を指す一般名称はまだ存在しないのですが、あえて名称をつけるとすれば“在宅医療コーディネーター”という呼び方がしっくりくるように思います。

現状では「医療連携室」をもつ在宅医療クリニックは、まだ限られているかもしれません。しかし、患者さんや家族が安心して在宅医療を進める土台をつくるという意味で、医療連携室は非常に重要な役割を担っています。

在宅医療クリニックを選ぶ際には、医療連携室やそれに類する職種、窓口があるかどうかを、1つの目安にするのもいいと思います。